Les relations seigneur-vassal dans la société féodale constituent un pilier essentiel de l’organisation sociale et économique du Moyen Âge. Ce système hiérarchique, fondé sur des obligations mutuelles et des échanges de services, a façonné la dynamique des pouvoirs locaux et la structure des terres. Comprendre ces relations permet d’éclairer non seulement les mécanismes de gouvernance de l’époque, mais aussi l’évolution des liens sociaux et des mentalités qui ont marqué cette période fundamentale de l’histoire européenne.

Quelles étaient les obligations du vassal envers le seigneur ?

Le vassal devait loyauté, aide militaire, protection et conseils au seigneur, tout en respectant les conditions du fief attribué dans la société féodale.

Quelle est la nature de la relation entre seigneurs et vassaux dans le système féodal ?

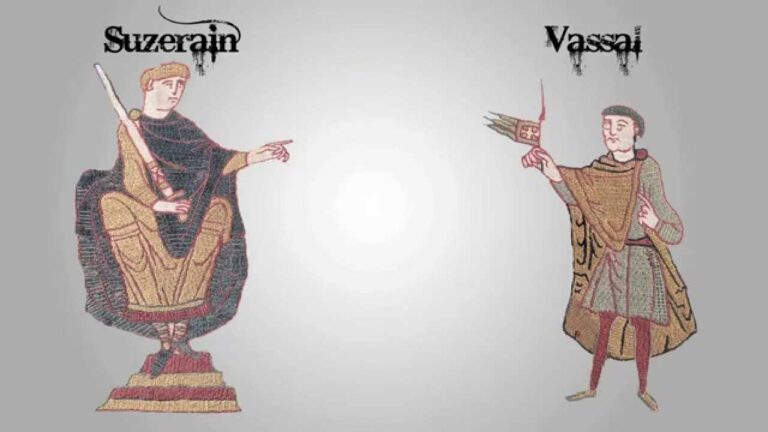

Dans le système féodal, la relation entre seigneurs et vassaux est fondée sur un échange mutuel de droits et de devoirs. Le seigneur, noble détenteur de terres, octroie un fief, c’est-à-dire une parcelle de terre, au vassal. En retour, ce dernier s’engage à fournir des services, souvent militaires, tout en bénéficiant de la protection et des ressources du seigneur. Cette dynamique crée un lien de loyauté et de dépendance, structurant ainsi la société médiévale autour de ces alliances personnelles et territoriales.

Quel est le rôle d’un seigneur dans la société féodale ?

Au cœur de la société féodale, le seigneur joue un rôle central en tant que propriétaire terrien. Il détient des terres qu’il concède à des vassaux, établissant ainsi un système de dépendance et de loyauté. Ce lien entre le seigneur et ses vassaux est fondamental ; en échange de la terre, le vassal s’engage à fournir un service militaire et à soutenir son seigneur dans ses activités.

Le seigneur, en tant que suzerain, possède une autorité supérieure sur ses vassaux. Il leur accorde des fiefs, qui sont des terres ou des droits d’exploitation, créant un réseau complexe de relations de pouvoir. Cette structure hiérarchique assure non seulement la sécurité des terres, mais aussi la stabilité politique et sociale de la région, car chaque vassal doit défendre les intérêts de son seigneur, tout en bénéficiant de sa protection.

Ainsi, le seigneur est à la fois un protecteur et un chef, garantissant l’ordre au sein de la communauté féodale. Son rôle transcende la simple possession de terres ; il est le pivot autour duquel s’organisent loyauté, devoirs et privilèges. Cette dynamique façonne les relations sociales et politiques de l’époque, illustrant l’importance des seigneurs dans le tissu de la société médiévale.

Quelles sont les interactions entre les seigneurs ?

Les relations entre les seigneurs reposent sur un système de loyauté et de protection. Chaque seigneur, ou suzerain, détient un domaine souvent centré autour d’un château et s’entoure de vassaux, qui sont des nobles moins influents. Ces derniers s’engagent à fournir des services militaires et autres en échange de la sécurité et des terres offertes par leur suzerain.

Ce réseau de dépendance crée une hiérarchie où la fidélité est primordiale. Les vassaux, tout en servant leur seigneur, peuvent également avoir leurs propres vassaux, amplifiant ainsi le maillage de relations féodales. Cette dynamique entre seigneurs et vassaux forge une société structurée, où chaque lien contribue à la stabilité et à la puissance des seigneuries.

Une alliance entre pouvoir et loyauté

Dans un monde où le pouvoir et la loyauté s’entrelacent, une nouvelle ère de collaboration émerge, transcendant les intérêts individuels pour bâtir des fondations solides. Les dirigeants, conscients des enjeux, choisissent de s’entourer de partenaires fiables, favorisant une synergie qui renforce à la fois leur autorité et leur crédibilité. Cette dynamique crée un environnement propice à l’innovation et à la croissance, où chaque acteur joue un rôle fundamental dans la réussite collective. En cultivant des relations basées sur la confiance et le respect mutuel, ils démontrent que la véritable force réside dans l’union des talents et des ambitions, transformant ainsi le paysage du leadership moderne.

Les enjeux du service et de la protection

Dans un monde en invariable évolution, les enjeux du service et de la protection prennent une dimension fundamentale pour garantir le bien-être de la société. Les entreprises et les institutions se doivent de mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer la sécurité de leurs clients et de leurs employés. Cela ne se limite pas à la simple conformité aux normes, mais implique également une approche proactive en matière de prévention des risques et de gestion des crises. En intégrant des technologies avancées et en formant continuellement le personnel, les organisations peuvent non seulement protéger leurs ressources, mais aussi renforcer la confiance du public.

Parallèlement, la protection des données personnelles est devenue un enjeu majeur dans le cadre des services offerts. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la manière dont leurs informations sont traitées et utilisées. Les entreprises doivent donc adopter des politiques transparentes et éthiques pour garantir la confidentialité et la sécurité des données. En intégrant des pratiques de protection des données dès la conception de leurs services, elles peuvent non seulement se conformer aux réglementations, mais aussi se positionner comme des acteurs responsables et fiables sur le marché.

Le rôle des vassaux dans la hiérarchie féodale

Dans le système féodal, les vassaux occupent une place essentielle en tant que piliers de la hiérarchie. Liés par un serment de fidélité à un seigneur, ils reçoivent en retour des terres et des protections. Cette relation de dépendance mutuelle crée un réseau complexe où chaque vassal doit non seulement gérer ses propres terres, mais aussi fournir des services militaires et administratifs à son seigneur. Leur rôle est donc fondamental pour maintenir l’ordre et la sécurité dans un contexte souvent marqué par l’instabilité.

En contrepartie de leurs obligations, les vassaux jouissent d’une certaine autonomie sur leurs domaines, ce qui leur permet de développer leur propre pouvoir économique et politique. Ils deviennent souvent des figures influentes au sein de leurs communautés, renforçant ainsi leur statut social. Ce système de vassalité favorise la loyauté et la coopération entre les différents niveaux de la hiérarchie féodale, contribuant à la stabilité du royaume tout en permettant aux vassaux d’affirmer leur identité et leur influence locales.

Économie et politique : les fondements du lien

L’économie et la politique sont intimement liées, formant un écosystème où chaque décision économique influence le paysage politique et vice versa. Les politiques publiques, qu’il s’agisse de fiscalité, de régulation ou de dépenses sociales, façonnent l’environnement économique dans lequel les entreprises et les citoyens évoluent. En retour, la santé économique d’un pays détermine souvent la stabilité et la légitimité des gouvernements, créant ainsi un cycle dynamique où les intérêts économiques et politiques s’entremêlent.

Cette interconnexion se manifeste particulièrement dans les moments de crise, où les choix politiques peuvent avoir des répercussions immédiates sur la croissance économique. Par exemple, des mesures d’austérité peuvent entraîner des troubles sociaux, tandis qu’une relance économique mal ciblée peut aggraver les inégalités. En comprenant les fondements de ce lien, les décideurs peuvent mieux naviguer dans les défis contemporains, en élaborant des stratégies qui favorisent non seulement la prospérité économique, mais aussi la cohésion sociale et la stabilité politique.

L’évolution des relations seigneuriales au fil du temps

Au fil des siècles, les relations seigneuriales ont connu une transformation significative, passant d’un système rigide et hiérarchisé à une structure plus fluide et interconnectée. Dans le Moyen Âge, le seigneur exerçait un pouvoir quasi absolu sur ses vassaux, dictant les règles de la vie quotidienne et les obligations militaires. Cette dynamique était fondée sur des liens de loyauté et de protection, où les serfs, en échange de leur travail, bénéficiaient d’une certaine sécurité. Cependant, avec l’émergence des villes et le développement du commerce, les paysans ont progressivement commencé à revendiquer plus d’autonomie, remettant en question l’autorité seigneuriale.

L’époque moderne a marqué une étape décisive dans cette évolution, avec l’essor des idées de liberté individuelle et d’égalité. Les révolutions, tant politiques qu’économiques, ont affaibli le pouvoir des seigneurs, entraînant une redéfinition des relations sociales. Les paysans ont gagné en droits et en reconnaissance, favorisant l’émergence d’une classe moyenne dynamique. Ainsi, les relations seigneuriales, autrefois fondées sur des liens de dépendance, se sont transformées en interactions plus égalitaires, posant les bases d’une société moderne où les valeurs de coopération et de respect mutuel prévalent.

Les relations seigneur-vassal dans la société féodale illustrent un système complexe d’interdépendance et de loyauté qui a façonné l’Europe médiévale. Elles ont permis d’organiser la société autour de la terre et du pouvoir, tout en instaurant des obligations mutuelles qui ont garanti la stabilité et la sécurité des communautés. Comprendre ces dynamiques nous offre un éclairage précieux sur l’évolution des structures sociales et politiques qui ont précédé les sociétés modernes. Ce cadre relationnel, avec ses nuances et ses implications, reste un sujet d’étude fascinant pour appréhender les fondements de notre histoire collective.